繁體 | 简体

第六十九集將於 4/27 播出

敬 請 期 待 !

《洛城大愛百寶箱》透過「愛的迴力球」、「健康抱報」、「培育心世代」、「人生解惑」四大單元,傳遞聽到慈濟美國志工投入慈善、醫療、教育、人文等各項工作,深耕社區服務鄉親所迸發的美善故事與新知,更能在節目中親近證嚴法師的智慧法語。

第六十九集

活動尖兵 隱於幕後的前置

2024/4/27

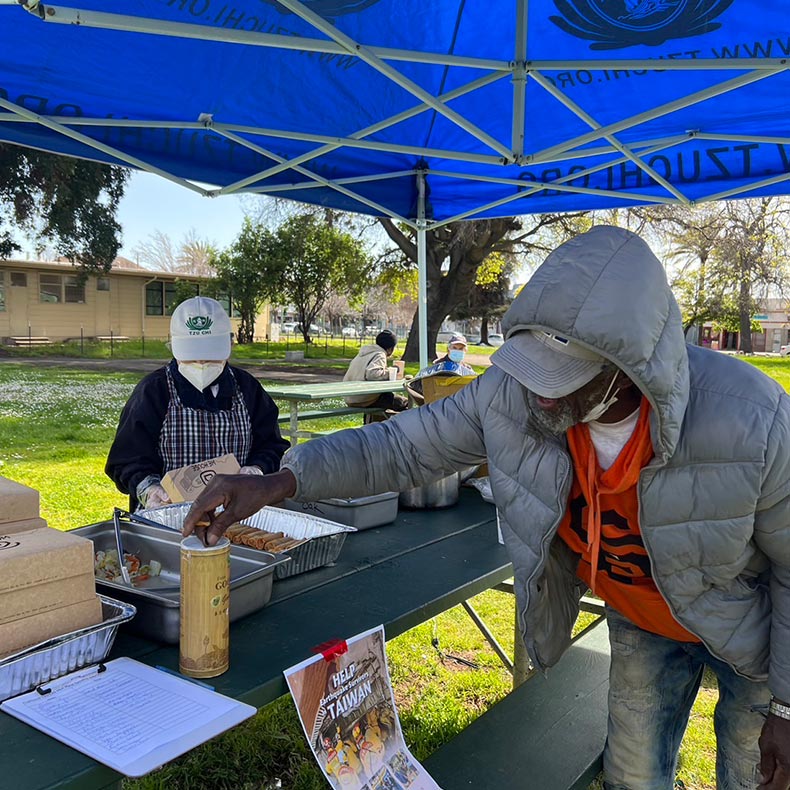

慈濟美國總會志工陳燦陽負責醫療義診的前置工作已經有二十多年了。從早期大約十位志工開始,他們帶著醫療器械、鍋碗瓢盆,經常天不亮就要準備好向活動場地出發,今天這個團隊發展成為二十幾位志工,承擔南加州和遠至中加州地區的義診前置。工作中最重要的部分,是場地的設置,特別是醫療器具的位置、及確保整個區域的動線,要非常清楚、不能有任何的危險性。

大型義診動用的設備多,前置尤其繁複,搬運和架設更是辛苦,志工們必須趕在活動開始前完成場地布置,活動結束之後又要有序的收攤,永遠是最早和最晚歸的。究竟是什麼樣的感動,讓志工們堅守在前置的崗位上?答案就在每一次開始布置和收攤的那個瞬間,在那些等候看診的病患的眼中,志工們可以看到他們的期待,哇,你們又來了!在結束收攤的時候,又可以從他們的眼中看到,他們盼望著志工趕快再來。 於是,再怎麼辛苦都值得了。

➦進一步了解慈濟北加州士德頓義診,關懷弱勢未曾停歇。

第六十八集

懂得知足 方可常樂

2024/4/20

一個人快樂與否,不在於擁有多少,而在於是否知足;快樂是一種心境,一個人內心平靜,無欲無求,自然就會知足常樂;「助人為樂」是人生三樂的最高境界,從「知足常樂」與「自得其樂」的「小我」中跳脫出來,昇華為一種「給予」、「利他」的「大我」境界;助人為樂是一種「捨得」的情懷,小「捨」得小樂,大「捨」得大樂,從捨中找到超越一己小我之私的人生價值,得到高層次的精神快樂,更為一個社會所需要。

➦想要擁有快樂的人生,請聽證嚴法師開示:錢不夠用第六十七集

50萬等額捐款 讓愛心加倍

2024/4/13

慈濟美國在全美各地的分支聯點響應證嚴法師的呼籲,通過上街頭等,邀約關懷災區的人士一起為所有受到0403強震影響的鄉親虔誠祈禱,祝願所有災民儘早走出地震陰霾。慈濟志工在各個社區展開「齊心共善,送愛到台灣」行動,募心募愛,匯集愛心捐款支持慈濟在台灣的賑災行動,幫助災民能度過磨難,振作精神,早日重建家園。

根據慈濟基金會本會截至4月9日的援助統計顯示,迄今慈濟投入2,740人次志工,共發放1,328戶災民物資,854戶災民領取了應急金,為32位災民發放慰問金。物資發放包括熱食供應6256份、乾糧735份、飲用水191箱、祝福禮1,327份、福慧床492件、福慧隔屏101件、環保毛毯474條。

➦了解更多關於慈濟美國在的募心募愛活動,參見「心繫台灣震災,紐約法拉盛街頭募款」。

第六十六集

脊椎保健做好 健康自然來

2024/4/6

長期久坐、使用3C產品、低頭族和姿勢不良,會讓脊椎開始慢慢地退化跟損害,數據是提醒我們不能再忽視了,我們必須知道如何保護自己。我們的中樞神經是被被脊椎包裹和保護的,其中的三大神經包括感覺神經、運動神經,及被大家忽略的自律神經。因為脊椎可以摸得到,但看不到,人們往往忽略脊椎保健,所以現在的十歲小朋友中有9%已經開始產生脊椎的病變,20歲37%,50歲到85%,80歲更高達96%。

健康的脊椎會隨著姿勢、食物、情感(情緒)而產生變化,黃光正醫師提倡脊椎衛生保健,以免等到問題來了,可能已經來不及了。譬如頸椎第五節跟心跳、血糖控制有關係;胸椎的第一、第二節主導心臟;胸椎的第11跟12節是掌控膀胱和腎臟的,所以絕對不要忽略我們的自律神經,而脊椎的重大任務之一就是保護我們的中樞神經。慈濟美國醫療志業基金會定期舉辦空中講座,邀請人醫會的各科醫生幫助大家預防和緩解病痛,由於脊椎保健需要配合適當地運動,

➦請觀看黃光正醫師的脊椎衛生保健。