作者/紀素珊

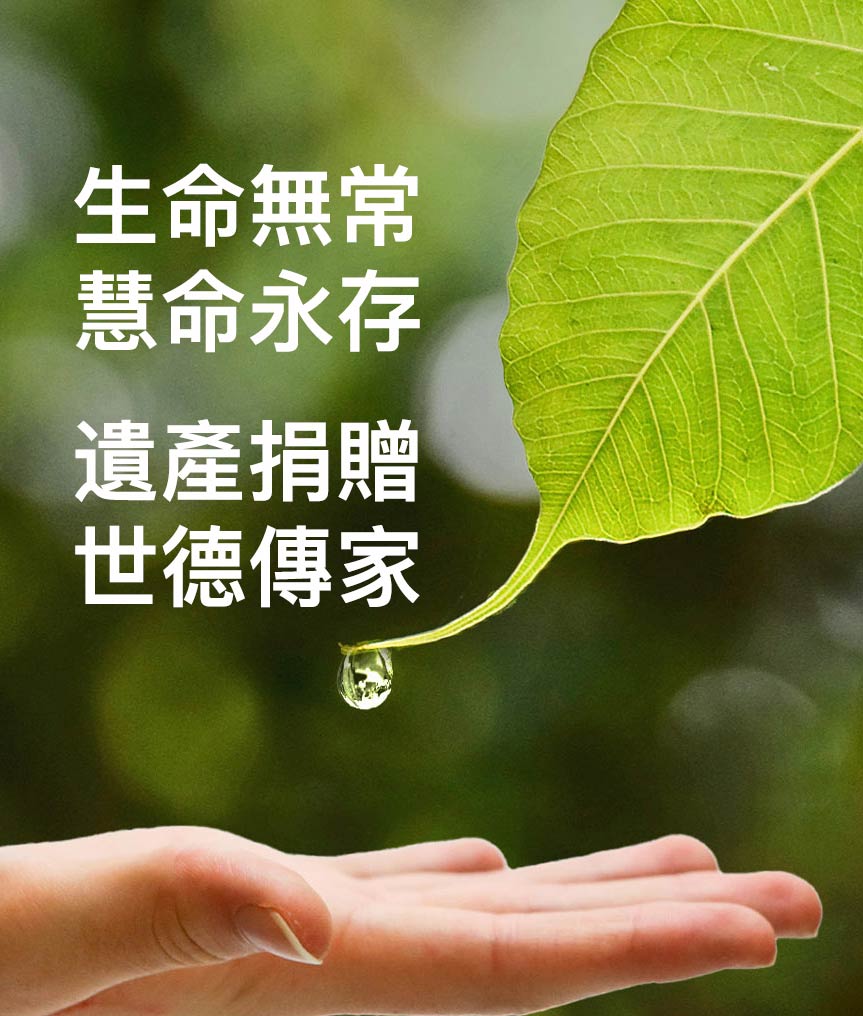

慈濟志工們在《愛與關懷》的歌聲中,呈現兩尊千手觀音的莊嚴隊形。 攝影/王雪碧

五月初舊金山灣區春暖花開,慈濟北加州分會應邀參加2022年5月5日由阿拉米達縣 (Alameda County)主辦的「全國祈禱日」(National Day of Prayer)活動。慈濟北加州分會執行長謝明晉帶領慈濟志工約二十人共襄盛舉, 一同出席在東灣普萊桑頓市(Pleasanton)所舉辦的年度典禮活動。

慶祝立國精神之宗教自由

美國「全國祈禱日」的歷史源起甚早,可追溯至美國建國之前,「大陸會議」(Continental Congress)在1755年便頒布「祈禱日」(Day of Prayer)。歷經兩百年後,美國國會於1952年制訂一年一度的「祈禱日」,該法於1988年修訂於每年五月的第一個星期四為「全國祈禱日」。這一天,全國各地以不同的方式慶祝美國立國精神涵蓋的宗教自由,並鼓勵人人於這一天一同為國家、為世界祈福。

阿拉米達縣5月5日的全國祈禱日活動,於上午九點在阿拉米達縣展覧場(Alameda County Fairgrounds)的露天劇場舉行,數位地方首長及代表基督教、摩門教、天主教、回教、佛教、印度教等不同宗教團體的代表約二十多人齊聚一堂,於典禮中依序上台以不同的語言及方式,為社會、國家及世界的和平祈禱。

慈濟北加州分會代表佛教最後上台,謝明晉首先向與會的來賓及觀眾解釋「慈濟」兩個字所代表的意義,接著以慈濟歌曲《愛與關懷》(Love and Care for All)英文版的歌詞,帶動人人一同祈禱;身著藍天白雲制服的志工們在台前排成兩尊千手觀音的隊形,在歌聲中呈現莊嚴身形,令在場的觀眾耳目一新。典禮主持人讚歎慈濟志工們所呈現優美祥和的儀式,為本次祈禱活動畫下了一個完美的句點。

讓社會更多人認識慈濟

祈禱會後各宗教團體代表及會眾留在會場中熱烈互動、合影,不少人看見慈濟志工們身著整齊的藍天白雲志工服,均表示留下深刻的印象。例如:一位男士向謝明晉自我介紹,表示自己是一社區醫療機構的負責人,希望能更認識慈濟。這位男士表示,他們全家常於週末到小孩的學校附近打球,常常看到一群學生在該校上課,並且有一群人穿的制服,與今天志工所穿是一樣的,讓他印象非常深刻;仔細交談之下,謝明晉發現原來這位男士看到的「一群人」,是同在東灣地區的三谷慈濟人文學校(Tzu Chi Academy, Tri-valley)的志工,真是因緣不可思議。

謝明晉也在會後表示,藉著今日這個難得的機會,擴大認識了社區許多宗教團體代表,雖然大家的背景與傳統各異,但是不同的宗教凝聚結合在一起,為消弭天災人禍及世界的和平祈禱,令人感動。

「此次慈濟透過同為佛教團體法雲禪寺的介紹,第一次參加『全國祈禱日』活動。」謝明晉說:「希望此次把握因緣積極參與社區活動,能串聯起更多宗教團體的力量,同時也期盼透過慈濟志工們整齊莊嚴的形象,能讓社會更多人認識慈濟。」

法雲禪寺心信法師於活動之後,與慈濟志工分享祈禱會中一位印度教代表向法師說的話。這位印度教代表提到,他們在此次活動中看到了慈濟志工的團結與和諧之美,因此很想找機會多認識慈濟。

十分讚歎慈濟志工走入人群,在世界各地幫助需要幫助的人。

法雲禪寺 心信法師

世界上最美好動聽的祈禱聲音

慈濟美國總會前執行長陳濟弘與林慮瑢夫婦在去年底卸任總會重責後,搬到北加州回歸社區,此次亦與十多位慈濟奧克蘭志工一同前來支援。

奧克蘭聯絡處負責人蔡麗君表示,很高興能來參加這次的活動,她說:「聽到很多人表示看到整齊莊嚴的慈濟團體,感到很攝心、很有規律、很棒。」蔡麗君覺得能與許多不同團體一起,以愛、以善為世界祈求和平,令人感到開心與感動。

慈濟志工陳怡玲在參加之後表示,在此次活動中看到了美國宗教的多元化和包容性,非常感動。她特別提到對祈禱會中兩位穆斯林代表印象深刻:「因為他們從座位上起身時,就已經將鞋脱下,光腳走上主講台;這展現了對於他們自己心中信仰的那份虔誠恭敬,人生無處不道場,表露無遺,令人讚歎!」

愛是不分國籍、國界、種族的,我聽到了世界上最美好動聽的祈禱聲音,不管是用英文、西班牙文、印度話、阿拉伯文、中文… 來唱頌屬於他們自己的祈禱文,雖然語言及信仰不同,但都是用最虔誠的心來為世界、為眾生祈福。祝禱世界和平、戰爭早曰平息,疫情消弭,天下無災無難。

慈濟志工 陳怡玲

北加州慈濟志工首次受邀參加「全國祈禱日」活動,把握因緣,讓更多社區民眾認識慈濟,用心呈現現代佛教走入人群的精神,以及慈濟團體合和互協的特色之美。

隔週在5月12日,北加州東灣三谷地區報紙《獨立日報》(The Independent) 也在頭版,以慈濟志工參與「全國祈禱日」的照片報導此項年度活動,「Buddhist Tzu Chi Foundation」幾個字清晰地出現在報紙頭版的正中央,大大提高了慈濟在美國社區的能見度,也為志工們的用心與努力下了一個最好的註解。

慈濟人持續不斷深耕社區,為有需要的家庭拔苦予樂。