作者/劉又榕

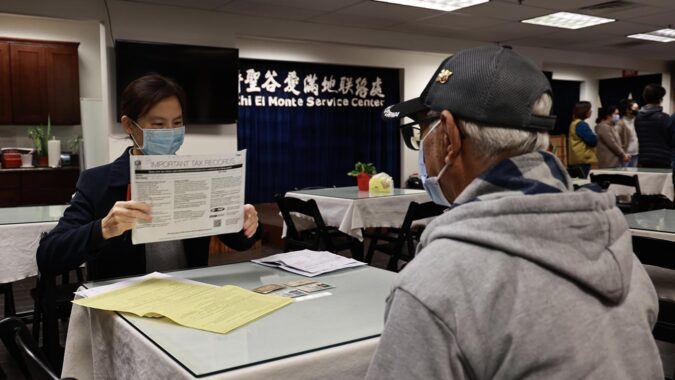

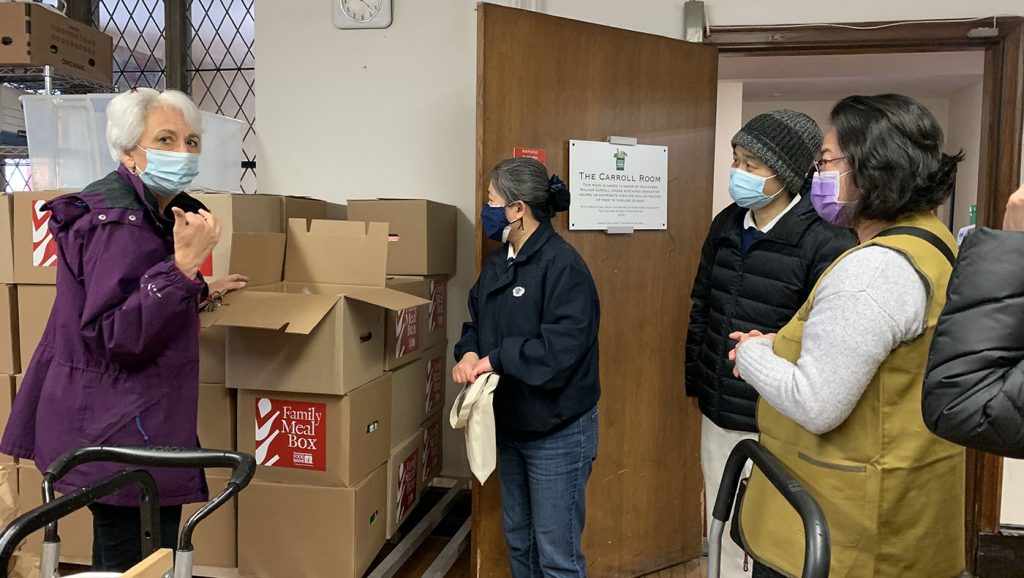

Stephen Chan為了參與蔬果發放,犧牲休息時間,重新調配工作時間,希望服務華裔社區的長輩們。攝影/翁秀春

從疫情爆發開始,慈濟在曼哈頓中國城的家庭服務中心(Family Service Center)以及波士頓會所,定期為社區提供數百份的蔬果食物包。這吸引許多年輕的發放志工,他們來自不同的企業與組織,都希望為社區盡一份力。

回饋的心

華裔第二代Rosanna Pang,從小在紐約的中國城長大。疫情後生活恢復正軌,她與一群亞裔同事,兩週一次參與慈濟的蔬果發放。對於全美約有八分之一的人口,在疫情後得面臨飢餓,Rosanna很感慨:「中國城是我從小長大的熟悉社區,我在這兒得到很多,只要有機會,我很願意回饋這裡。」

Rosanna和她的同事,都是在一家美國大型連鎖餐飲店工作,他們許多都是第一線的服務人員,因此週末往往比平日更忙。Stephen Chan也是華裔第二代,為了參加週六早上的蔬果發放,要特地把上班時間調到下午。他說,餐飲業在這次疫情重創,很幸運自己還有穩定的工作,因為看見長者在疫情中不方便採買,因此捲起袖子,要替他們張羅需要的蔬果和營養,每兩個週一次,每次發放300份。

這群熱心的年輕人,都是由慈濟志工黃明珠的女兒劉立欣邀約來發放蔬果,她在阿根廷出生,三歲來美,在慈濟上了十年的中文班,對慈濟並不陌生。「我非常樂意來參與慈濟蔬果發放,因為我喜歡回饋社會。」從小就參加慈濟活動的她,因為覺得做社區服務很快樂,所以就邀請朋友一起參與曼哈頓蔬果發放,沒想到兩個月下來,每次都有五、六位同事參與,而且還一直持續下去。

我去過一些其他的食物發放,慈濟的發放提供比較多新鮮蔬果,而且品質相當好,種類也相當多,很適合華裔的長者,他們只要來一趟,就可以拿到所有需要的食材與物資,非常便利。

社區發放志工 Stephen Chan

Stephen Chan說,自己只是提供一點時間而已,重要的是可以給長者們帶來微笑,這是讓他不斷回來協助發放的原因。

不一樣的發放

波士頓的蔬果遞送,從今年開始多了一群來自社區的年輕專業人士,他們打算用另類的方式過週六,不論是搬運蔬果、開車遞送,總是少不了他們。攝影/甯靜嘉

另外在波士頓,也有一群年輕的社區志工投入慈濟的蔬果遞送。因為疫情的關係,學童在家上課,雙薪父母因此有一方被迫在家照顧小孩,因而收入減少。當地鮑德溫小學(Baldwin Early Learning Pilot Academy)的校長吳明真與慈濟志工聯繫,2020年九月開學後,為這些經濟受影響的家庭遞送新鮮蔬果,一方面彌補學生家庭開銷,一方面讓學童能有均衡的營養。

2021年年初,慈濟志工積極與當地的食物銀行申請食物,讓物資來源更多樣化。每個月第三個星期六,固定是波士頓慈濟的蔬果遞送日。早上九點,第一站前往食物銀行,近十位志工領取超過500磅、至少20幾種的蔬果與乾糧。為了營養均衡原則,食物包括10幾種蔬果、乳製品、冷凍食物,以及米麵穀類。台灣留學生王予柔是麻省理工學院的博士生,年初開始協助蔬果分裝與遞送,還帶了朋友一起加入。

喜歡和大夥一起(完成一件事)的感覺,當我們遞送食物袋時,遇到受助家庭道謝,當下真的會感動。

社區志發放工 王允柔

蔬果打包好了,接近中午時刻第二批志工來到波士頓會所集合,接下棒子負責遞送蔬果。志工蕭菁惠與甯靜嘉分配遞送路線,每次都有至少四組人分送共20幾個家庭,也有慈濟長期關懷的個案家庭。

遞送志工有一對熟面孔,是未婚夫妻傑森·麥克尼爾(Jason Macneil)與高士婷。在麻省理工學院擔任電腦工程師的傑森,因為未婚妻來自慈濟家庭,所以對慈濟的社區服務一點都不陌生,再加上他的親友中有人因疫情而失業,全家經濟受到影響,更感受到蔬果發放的重要性和急迫性,希望藉由投入慈濟的社區服務,幫助到有相同困境的家庭。

我參加過一些教會的組織,也有類似的食物發放,但都沒有慈濟志工有組織化。志工們在溝通協調上很仔細,覺得以身為慈濟的一份子為榮。

社區發放志工傑森

同樣是電腦工程師的林益軒,大學時曾加入慈濟青年社團,疫情後志工邀約,他開始加入遞送行列:「如果我們做這些事情,能夠讓需要的家庭有比較好的飲食,有比較好的生活習慣,進而讓他們的生活品質提升,人生能更順遂,這份工作是值得持續的。」

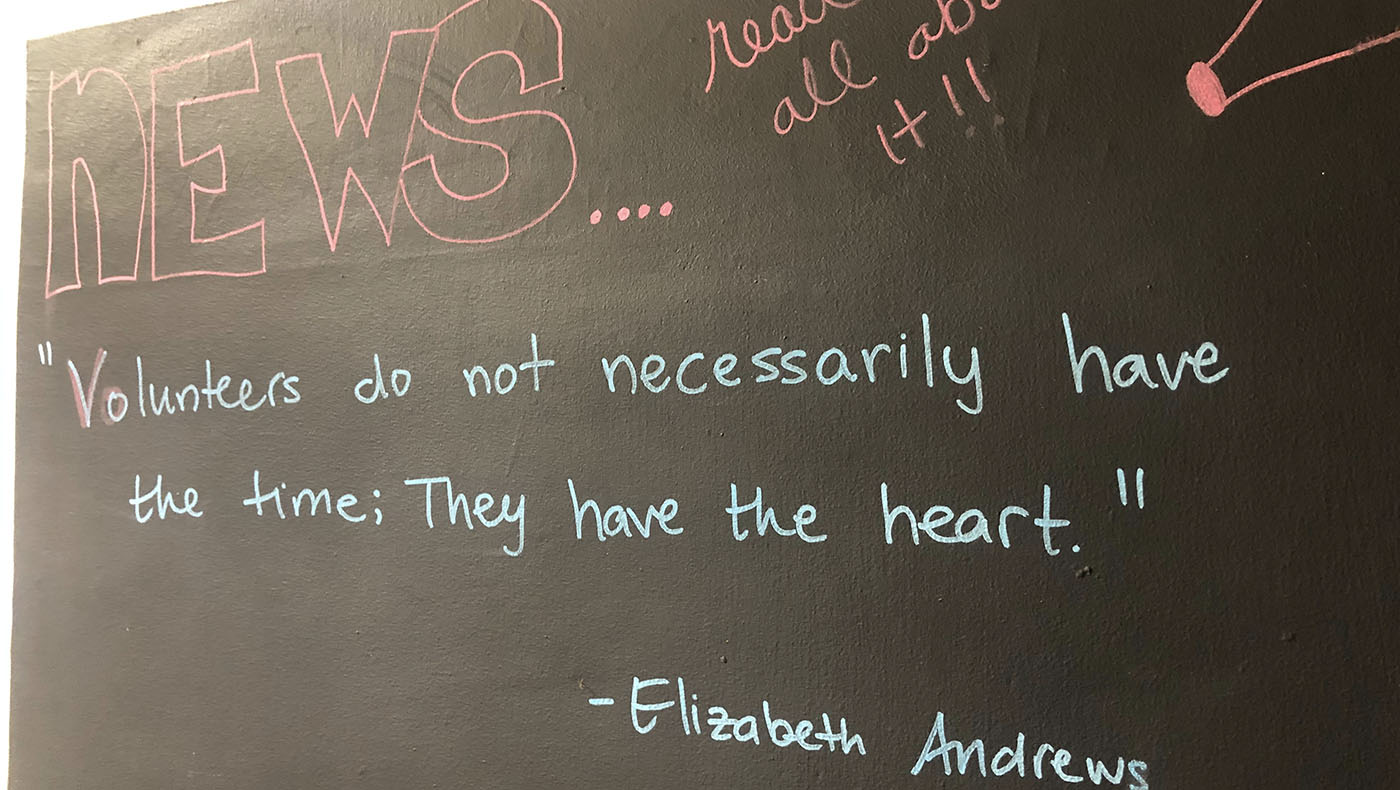

蔬果並非昂貴,但對需要的家庭卻是珍貴;遞送工作並非艱難,但對忙於生活的志工卻是可貴!就像食物銀行的黑板上,總是掛著一句令人感動的話「 Volunteers don’t necessarily have time, but they have heart(當志工的不一定是有很多時間,但可以確定的是,他們一定有心)」。蔬果傳愛,族裔無礙,在波士頓小鎮裡,看到疫情後的溫暖。

誠摯邀您一同護持慈濟紐約分會,讓慈善、醫療、教育、人文、急難救助等項目,在大紐約地區、康乃狄克州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、緬因州、佛蒙特州、羅德島推行實踐。