作者 /劉又榕

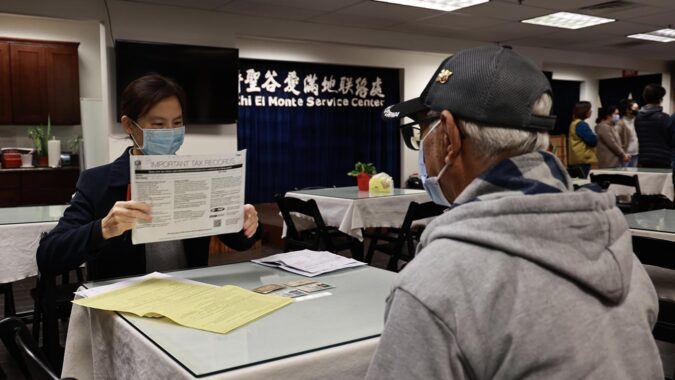

越來越多福建新移民,在慈濟找到心靈的寄託,當慈濟在布碌崙進行食物發放,他們就會負責連絡需要領取的家庭,也為發放志工準備午餐,相當熱衷。攝影/劉又榕

「像我這樣子(房子) 1800左右,兩個大一個小房間,然後出租別人(一間),壓力沒有這麼大。」福州新移民王蘭英站在空間不大的廚房裡忙著蒸煮,一步之遙的小餐桌上放著一個已經扒開葉子的福州粽,熱騰騰的香氣四溢,兒子拿著叉子大快朵頤,眼睛則是盯著iPad,邊吃邊上網課。

兩三房的小公寓,幾個家庭分租,窄小的廚房還得讓孩子上網課,這是許多像王蘭英的福建新移民,典型的生活寫照。這些年輕夫妻為了下一代移民美國,又要奉養住在中國大陸的老父母,忍受著異鄉生活的辛苦:「男人出去外州打工,一個星期回來一次,我們這些媽媽主要就是照顧小孩⋯⋯我們出來的時候都不會英文,真的好累,不是說打工累,是語言不會溝通比較累一點。」

十多年來,中國大陸的福建移民愈來愈多,他們選擇紐約布碌崙為新聚集地,熟悉的商店與同樣來自福建的鄉親,至少讓移民生活多些安全感。不大的街道,擠滿了熱絡的人潮,耳朵聽到的,是熟悉的語言。同樣也是福建的新移民任敏,自在地走在布碌崙的唐人街上:「到處都是小吃店、工作介紹所、服裝店、各種飲食小店,都聚在一起,特別是在這條八大道40街到60街之間,路上看到都是我們福州人的臉。」

任敏也是福建新移民,一家五口十多年前移民美國,她與蘭英年齡相仿,經常相約買菜,聊聊孩子與家庭,生活上相互鼓勵支持:「小英(蘭英)我是在慈濟認識的,跟她接觸很好,她是一個很棒的人!」這天,感情好似姊妹淘的兩人相約前往慈濟位於布碌崙的聯絡點:「我們還要做一點事情。」

因應疫情爆發,去年七月,慈濟布碌崙聯絡點開始每月一次蔬果發放,也因此讓社區更多人認識慈濟,而蔬果發放日前一天,王藍英和任敏都會負責和領取者聯繫,讓食物數量能準確不浪費。

「現在這個社區70%都是福州的朋友,他們就是從來領食物,看到我們在這邊,之後也願意來幫忙。」布碌崙慈濟志工雷佩玲與先生林凱星,都是70年代移民布碌崙的廣東人,近幾年大量福州家庭移入,雖然背景文化不同,但兩夫妻的好人緣,接引了許多福州志工,而在發放開始前,一定會讓新加入的志工們了解慈濟的發放文化。

「我們發放給人家,要雙手合十90度鞠躬,為什麼要這樣呢?感恩他們給我們機會來付出⋯⋯」雷佩玲對著志工做示範,說到這些新生力軍,語氣中充滿了希望和力量:「他們很熱心、很善良,比較單純。在慢慢聊天之後,因緣好的,就鼓勵他們多出來(協助發放)。」

王蘭英與任敏,是從布碌崙人文班的愛心媽媽開始。

我兒子學到禮貌,我女兒也懂得尊重人、幫助別人,所以說再怎麼忙,工作得多晚,我都會來,在慈濟裡面做點事情。

慈濟志工 王蘭英

當自己與孩子因為慈濟而愈來愈好,兩人也逐漸把慈濟成為生活的重心。

來慈濟快六年,覺得在這裡面最重要是心靈上有寄託,生活比以前更開心更自在,沒有以前這麼煩躁。

慈濟志工 任敏

布碌崙的蔬果發放,對這群華裔新移民來說,不僅能補助生活的支出,更是移民路上的心靈補給站。

誠摯邀您一同護持慈濟紐約分會,讓慈善、醫療、教育、人文、急難救助等項目,在大紐約地區、康乃狄克州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、緬因州、佛蒙特州、羅德島推行實踐。