作者 /邱于宸

配合復工,慈濟紐約分會在六月中恢復蔬果發放。攝影/邱品豪

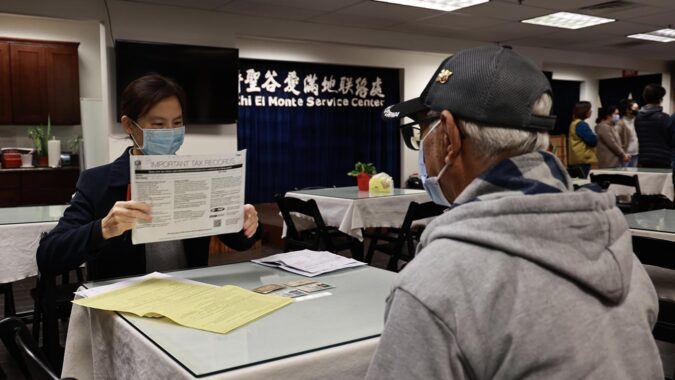

紐約疫情延燒至今,已逐漸獲得控制,然而民生問題卻持續發酵著,疫情帶來的經濟衝擊嚴重影響民眾的工作及生活。慈濟紐約分會也趁著階段性復工,重新開始每週的蔬果發放,除了讓民眾親自前來領取,更為不便外出的獨居長者們,提供外送到府的服務。

獨老無助待關懷

年過八旬的獨居長者汪阿姨,偶爾坐在家門前,看著路上的車輛來來去去,雖然十分渴望出門,然而卻無法踏出自家院子半步:「我這個腳,很不方便,上次在後院還摔了一跤。」

汪阿姨的雙腳因兩年前中風而行動不便,蹣跚的腳步讓她不僅寸步難行,疫情期間的生活也大受影響,無力出門的困擾,使她無法到超市購買食物和日常用品。而此時慈濟志工到府的蔬果發送,就顯得至關重要。

這天慈濟志工蔣珊珊與蔣昌棟夫婦,載著一箱又一箱的蔬果,驅車前往大紐約區各地,發送蔬果到老人公寓或獨老家中,汪阿姨也是他們關懷的對象。知道志工要來,汪阿姨已經在家門內準備著。「汪阿姨,最近好嗎?」 「你們這麼大費周章,讓我覺得不好意思啊!」 汪阿姨嘴上說著不好意思,其實心裡很開心有人來拜訪。蔣珊珊除了送上一袋滿滿的米和蔬菜,也不忘詢問汪阿姨的近況。暖心的關懷,使汪阿姨臉上出現了溫暖的笑容。

蔣珊珊表示,汪阿姨是慈濟志工何秀樓三十多年的老鄰居,長期是慈濟的會員,每年的冬令發放,汪阿姨用巧手編織了許多圍巾,幫助了很多貧困的家庭。幾年前先生過世,她之後又中風,獨居在自己的家中。有兩個孩子在台灣,而小兒子在紐約市區工作,每週回家看母親,但因疫情也不方便經常前來。

美國許多獨居長者,雖然相當獨立自主,但疫情的不確定,讓他們內心產生恐懼,這就是慈濟志工最需要幫助與關懷的對象。

慈濟志工 蔣珊珊

捨小愛化大愛

自三月疫情爆發以來,蔣珊珊與蔣昌棟夫婦比過去更忙碌了。「幾乎每天九點多出門,下午五、六點才回家。本來想退休會輕鬆些,沒想到比之前教課的生活還忙碌。 」蔣昌棟笑著說,手上還忙著找下一個送食物的地址。慈濟志工蔣珊珊與蔣昌棟夫婦,本身也已過耳順之年,然而在看到許多獨居長者和弱勢家庭的遭遇後,不顧疫情的嚴峻,他們戴上口罩,穿上防護,親自把每一份蔬果送到需要的人手上。「這是一份使命!」蔣昌棟收起了笑容,深吸了一口氣:「孩子都不讓我們看孫子了,他擔心我們在外面跑來跑去,把病毒帶回家,但我們不做,誰做呢? 」

當你想到那些獨老與弱勢家庭,在家裡挨餓受怕,我們犧牲點與家人相處的時間,真的沒什麼。在這段時間還能付出,我誠心地感恩!

慈濟志工 蔣昌棟

回到家後,蔣家夫妻會隔著窗戶,跟可愛的孫女打招呼,這是他們疲憊一天下來,最大的慰藉。為了讓家人安心,兩人每天在側門外把衣服脫下,立刻拿去洗衣機清洗,接著洗澡洗頭。蔣珊珊說:「我是個退休護理師,工作看多了生死,也許從事過醫療工作,面對疾病不會畏懼,只要做好最佳防護,就能安心去完成使命 」。

復工後的蔬果發放

五月底開始,慈濟紐約分會隨著紐約階段性復工的腳步,也重新開始每週五的蔬果發放。由於處於解封初期,還是有民眾沒有工作、沒有收入,領取蔬果的民眾比疫情前增加不少,為了確保防疫工作的落實,發放的形式也因此調整。

週五一早九點鐘,大批民眾頂著烈陽排著隊,等待領取號碼牌。而慈濟志工一邊耐心指導民眾登記,一邊提醒每個人領取蔬果的時間。這樣的措施是為了避免人群同時聚集,因此透過發號碼牌,按時段分散排隊的民眾。

「來,143號跟我來。」 志工范碧蓮引導著民眾,同時安撫他們緊張的情緒,深怕領不到蔬果。范碧蓮從6月12日蔬果發放恢復後,就擔任引導的工作。回想起剛疫情後第一次蔬果發放的景象。

那天(發放食物)的場景,彷彿是逃難的碼頭,大批人為了擠上一艘小船,每個人擔心坐不上船的景象。

志工 范碧蓮

疫情使得物價高漲,很多人還沒復工沒有收入,范碧蓮心疼地說:「一份新鮮蔬果,可以幫助一家人好幾餐飯。看到這樣的情景,身為慈濟志工,要用悲憫心與耐心面對。」

到了十點,志工們開始發放的工作,跟以往進到會所中領取的模式不同,志工們提著一籃的蔬果,走到一旁的人行道邊,讓前來的民眾自行領取,以此減少志工與民眾的接觸。

民眾由於疫情的衝擊而失業,導致了他們收入減少,因此蔬果發放對他們而言更是重要,可以大大減輕他們的經濟壓力。慈濟在疫情間的三個月,出動了522志工人次,總共發放了3624份食物。

這回新冠肺炎席捲全球,造成數百萬人染疫,數十萬人死亡,而疫情尚未平息的同時,還要面對複雜的經濟以及民生問題。讓我們起而行!慈濟美國希望勸募50萬顆愛心,每人至少10美元,您將可協助籌募500萬美元的災疫中長期援助善款,把重要的物資送到最需要的人手中。只要堅定、相信,我們一定能做得到!