作者 /劉又榕、陳建輝、邱品豪

人文學校家長王蘭英的兒子連晨杰(左)是布碌崙中文學校二年級學生,姊姊連娜娜(右)則是人文班的愛心姊姊,陪弟弟學習,同時協助課堂老師。攝影/劉又榕

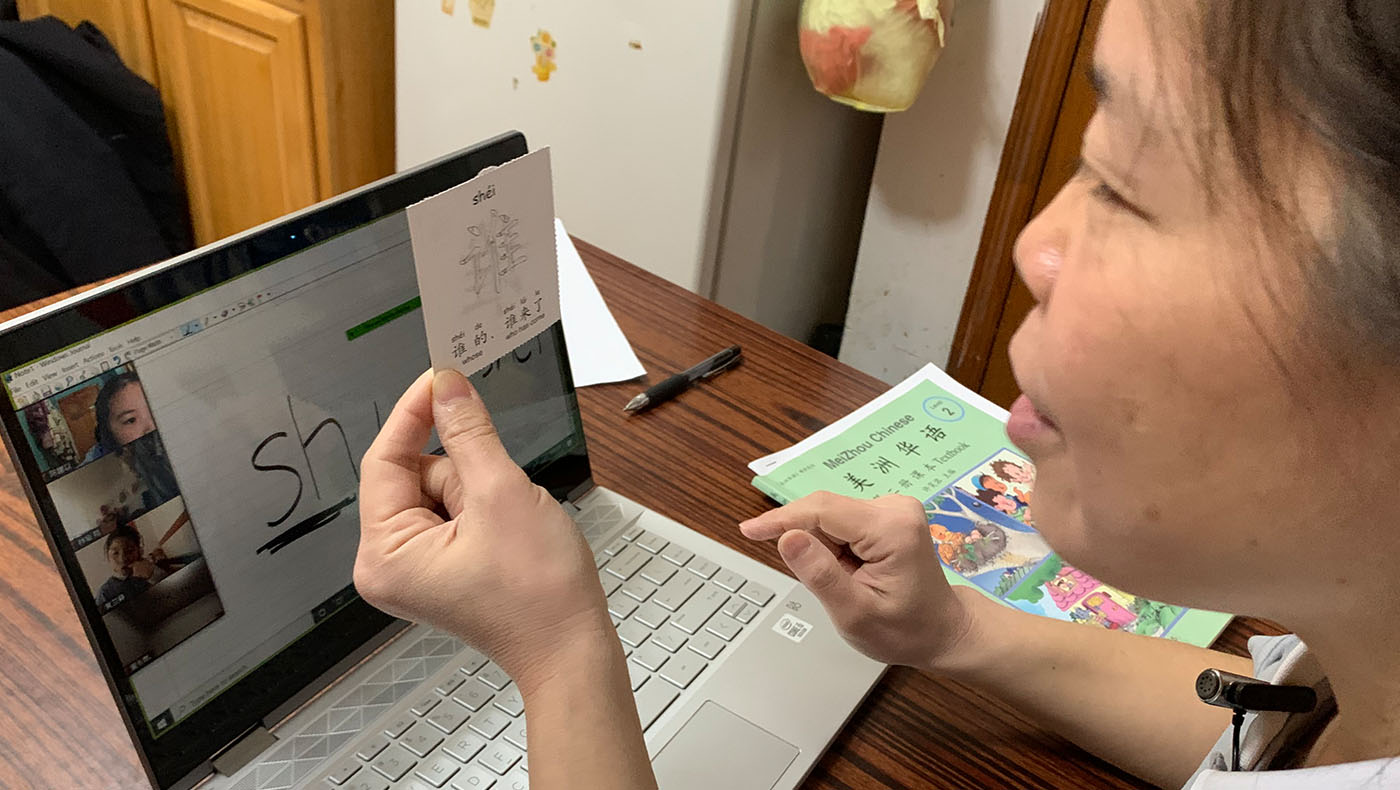

電腦要播放教材、iPAD要與學生溝通、手機要接家長電話⋯⋯線上教學的方式改變,對教中文的慈濟人文學校老師來說,挑戰更高。

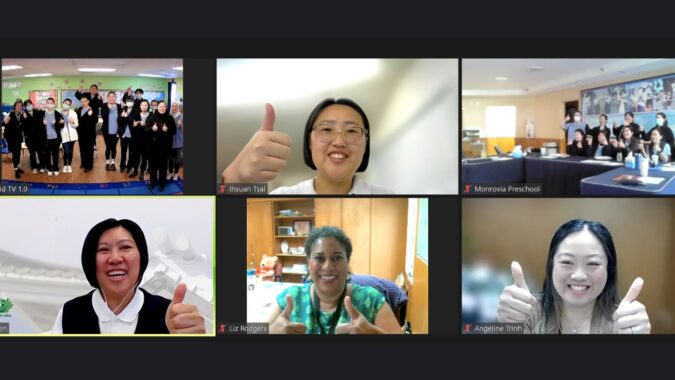

「線上上課最大的困難點就是,沒有跟孩子眼神做交會,他們真的不懂,或是真的懂,其實我並不是很清楚。」慈濟紐約人文學校老師繆宜芳,透過網路和孩子玩文字賓果學中文,為了讓孩子能專注,可要絞盡腦汁:「老師就像在直播一樣,我常常要點他們,請他們回個訊息給我。」

維持實體上課氛圍

美國紐約,因為新冠肺炎疫情影響,學校多半改為線上教學,慈濟人文學校,也是比照辦理,儘管對老師和學生來說,教書和學習過程,充滿挑戰。「跟以前一樣。第一個是制服,我們人文學校師生,包括所有志工都要穿。」慈濟紐約人文學校校長王政浩說,教學方式改變,但慈濟重視學習的態度不變,學校仍然要求要有實體上課的氛圍:「再來鏡頭一定都要打開,讓老師能夠看到學生,主要目的是要互相關懷、互相學習。」

因應疫情,大紐約區三所人文學校九月新學期開始,持續網課的方式,註冊率略下降了5%到10%,主要是這些家長考慮到學習成效,或是家中沒有條件在旁協助監督孩子的上課情形。

「受疫情影響,去年443位,現在是404位。」王政浩理解無法繼續讓孩子上課的家長,他們在疫情中的艱辛和取捨,也很感謝留下來的家長們對慈濟教育的全力配合:「感恩其他92%的家長,他們的堅持!大部分的家長會以公立學校正規(課程)為主,才藝為其次。」

位於布碌崙的人文學校,大部分學生與老師是中國福州的新移民,很多情況是許多家庭共租一個房子,每個家庭使用一個房間,來壓低住房開銷。

如果一個家庭有兩、三個以上的孩子,要在同一個房間內上網課,學習時相互干擾,要讀得好也不容易。

慈濟紐約布碌崙人文學校校長 林凱星

儘管如此,這些年輕的新移民父母,還是認為中文學習不能斷,中文是他們與孩子互動,及傳遞傳統道德的媒介。因此一個孩子要上課時,另一個孩子就去廚房,讓要上課的人能有可以專注學習的環境。

像是家長王蘭英,再怎麼困難,都還是堅持讓兒子上課:「 不管是網路或是實體,都要上⋯⋯他一學英文,中文就不講,自然而然就會忘記中文,所以說中文一定要加把勁。我喜歡慈濟還有一點,就是會教小孩子人文、孝順(的美德)。」

方言與創新

而配合學生組成,布碌崙的人文學校老師,有時候會用家鄉福州的方言,幫助學生理解中文,同時學習文化與傳統。

慈濟紐約布碌崙慈濟人文學校老師林鳳華,就運用了自己會說方言的優勢,讓網課進行更順利:「他們聽了,有的時候會覺得,突然之間老師來個這樣子的語言,很新奇!所以就把注意力抓過來,不但鞏固了方言 ,還讓他們知道這個詞的方言是什麼,讓他們更加知道這個詞的意思。」

每個班原本都配置的愛心媽媽或哥哥姊姊,則是轉變成幫忙管理線上上課的紀律,讓東摸摸西摸摸、調皮搗蛋、或是注意力很容易被分散的孩子們,專注在課堂上。

疫情間網路學中文雖然多少影響成效,但也激發老師教學的創新,減少紙張使用,同時考驗學生學習中文的主動性,這都是後疫情時代的額外收穫。

慈濟美國「有愛無懼・慈悲相繫」災疫中長期紓困計畫,與您攜手幫助無數家庭度過這段艱困苦澀的黑暗時期。