Play Video

牧帆洲、黃迪駿/美國田納西報導

作者/王偉齡

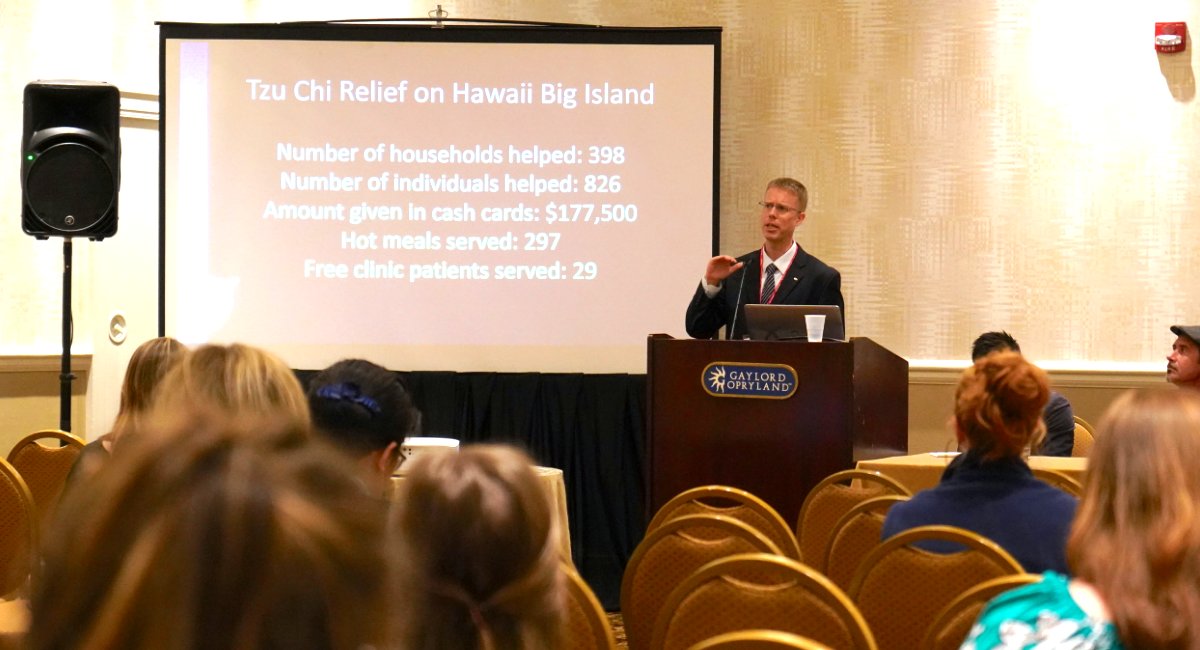

慈濟志工歐友涵在座談會中進行簡報。攝影/牧帆洲

慈濟賑災腳步行遍全球,面對過各種自然災害,還有不同的族群、宗教、生活飲食習慣、語言、政府作業系統……該如何在最短時間內,突破隔閡與障礙,提供適情適性的人道救援,是一大挑戰,但也成為慈濟最寶貴的經驗資產。

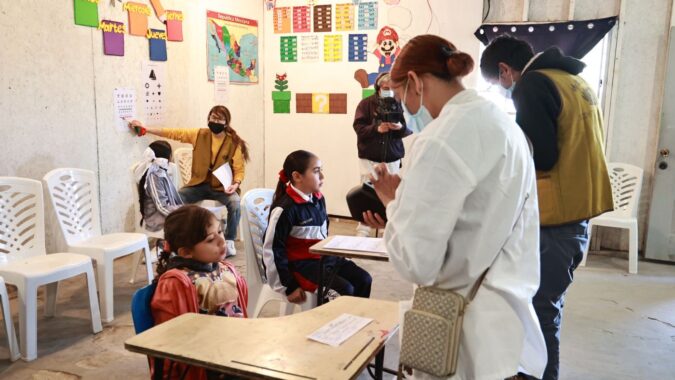

「全美急難救助志工組織」(National VOAD)年會最後一天,慈濟受邀主辦座談會,就是探討在不同背景環境下,當自然災害來襲時,相對應的急難救災政策。

夏威夷慈濟志工歐友涵活躍於服務美國太平洋島嶼的急難救助項目,他分享在當地救災的一個困難之處,就是有些民眾沒有登記住所,傳統的救濟組織如「美國聯邦緊急事務管理署」(FEMA)和「紅十字會」等,依照他們的規章,便無法提供協助給這樣的民眾。

所以這類民眾需要找上其他組織,如慈濟,因為有更靈活的規章,所以我們可以幫助無法獲得一般組織救助的民眾。

慈濟志工 歐友涵

座談會的另一名講者「草根援助合作組織」跨機構協調員亞倫‧布羅勒斯(Aaron Broyles,Interagency LiaisonGrassroots Aid Partnership)則是拿海地援助當例子。海地原本就處於赤貧狀態,災前就沒有汽油,也缺乏燃料,每兩週便會用罄所有的燃料,居民也沒有能力去添購物資……

在赤貧的地方發生意外,沒有單位能做到全面救助,所以慈濟基金會的馳援對災區至關重要。

「草根援助合作組織」跨機構協調員 亞倫‧布羅勒斯

座談會在熱烈討論中結束,「全美急難救助志工組織」年會也畫下句點,但在天災人禍頻仍的今日,這只是另一個救災篇章的序曲。

慈濟志工了然於心,不敢稍有停歇,趕緊把年會這三天激烈緊湊的行程交流做好整理。這些,都將成為慈濟日後救災重要的養分,帶給災民的服務關懷,也將更加完備。