採訪/范婷、門海梅(Jaime Puerta)/波蘭報導

作者/錢美臻、郭娟

波蘭和烏克蘭之間邊境小鎮梅狄卡是進出波蘭的主要關口之一,也是烏克蘭返鄉的主要關口。攝影/門海梅

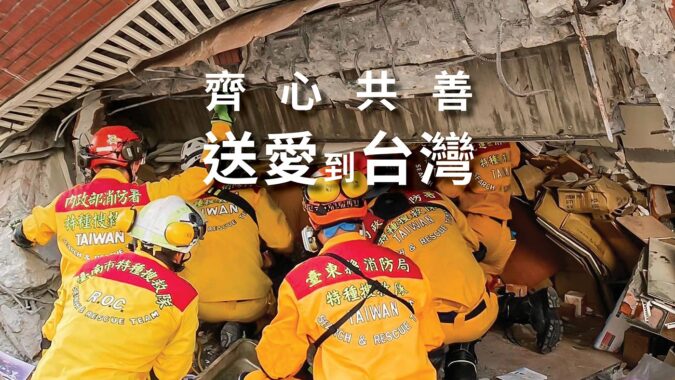

俄烏戰爭兩個月後,由美國、台灣、土耳其慈濟志工組成的「烏克蘭援助項目前勘團」,在4月24日前往波蘭南部梅狄卡(Medyka, Ploand)關口。梅狄卡是波蘭和烏克蘭之間邊境小鎮之一,也是兩國間仍維持開放的一處邊境通行關口,所以許多烏克蘭人匯聚來此,邊境也已有許多非政府組織機構,設置了人道救援帳棚提供援助。

邊境的難民和救援

根據聯合國人道事務協調廳(UN OCHA)統計,自2月24日烏俄戰爭爆發後,已有超過500萬烏克蘭人逃往鄰近國家。但近期每天都有近三萬人跨越邊界,回到烏克蘭,至今已經有將近87萬人返鄉。

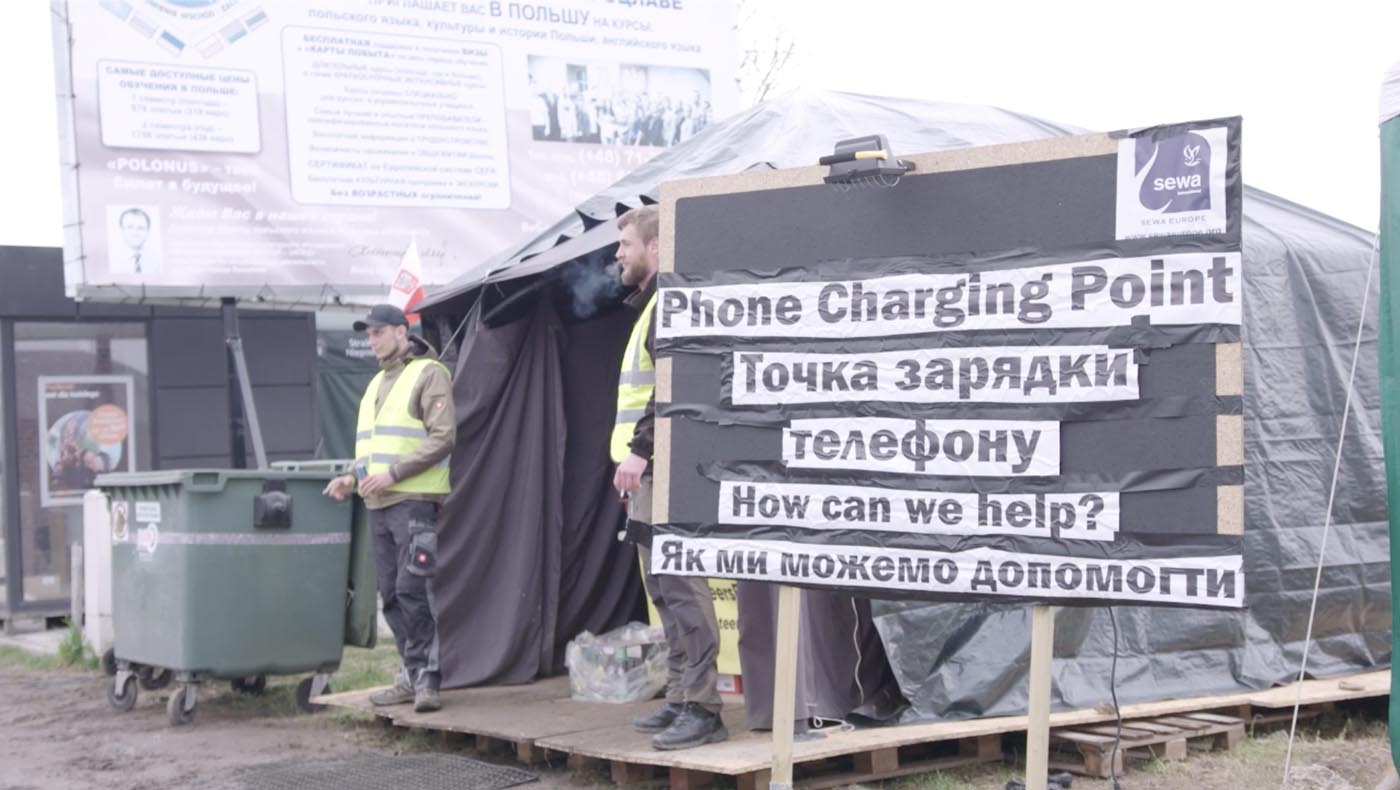

在波烏邊境小鎮的梅狄卡,旅客的關口通行處仍會看到有不少烏克蘭民眾,他們拖著簡單的行李,一臉疲憊的剛抵達波蘭。在關口旅客通道兩旁,整齊的排列著許多大型帳篷,那是不同非政府組織和國際非政府機構所設置的人道救援帳棚,幾乎每個帳棚外面都列有可提供的服務,從登記暫留身分、轉換手機通訊卡、獲得糧食供應、或交通服務等,都有不同組織提供幫助。

剛抵達波蘭的烏克蘭人,可以在此歇歇腳,在提供餐點的帳篷外用餐區,坐下來吃一口熱食,放鬆緊繃的情緒。

慈濟人來此勘查邊境的動態,也希望能了解其他非政府組織,對烏克蘭民眾已提供的援助項目。雖然前勘團到梅狄卡勘查,是西方年度重要節日復活節當天,許多帳篷暫時停止服務,但志工把握機會走訪有工作人員駐守的帳篷,仔細與工作人員了解邊境動態。慈濟美國總會執行長曾慈慧表示,當地的人道救援工作安排得非常有序:「每個非政府組織都有個別帳篷,並註明他們可提供的服務。」

返鄉路漫漫

一看望不盡等候通關進入烏克蘭的通關車隊。圖片來源/慈濟基金會

戰爭造成大批民眾流離失所,與家人失散。慈濟志工在這裡正好遇到原本住在烏克蘭第二大城哈爾科夫市(Kharkov)的斯維特拉娜(Svetlana),她來到這裡與朋友和寵物狗團聚:「我的朋友帶著狗從哈爾科夫市(Kharkov)出發,在烏克蘭境內遷徙了兩天。終於他們來到了邊境。」

車輛通行的關口,可以看到往烏克蘭方向,排著長長的車隊,有烏克蘭民眾自駕要返鄉的私家車,也有不同非政府組織要運送物資進入戰區的卡車等。相對之下,從烏克蘭出來的車輛較少,通關速度也比進入要快得多。

自上週開始烏克蘭政府取消了許多稅項,加上烏國大聲疾呼國民返鄉進行家鄉重建工作,很多逃離家鄉的烏克蘭人響應國家的政策,積極返回故里。曾慈慧提到:「這週起他們不用再付稅了,這是一個很好的跡象,烏克蘭人開著車返鄉,回到他們的家鄉,投入故鄉的重建項目。」

在邊境通行關口,曾慈慧和志工們看到了綿延至少三公里的車潮,幾乎每40分鐘才會稍微往前開一輛車的距離,但等候進入烏克蘭的車輛都以耐心等待通海關返鄉。曾慈慧和志工們走進車隊中為車主們送上能量棒、巧克力,為他們加油打氣。

背對者一眼看到部盡頭的通關車隊,曾慈慧介紹:「我們所在的梅狄卡關口,是烏克蘭人返鄉必經的通關等候區,他們要等海關檢查放行。很多人坐在車內等候通關,有些人已經在這裡排了四天的隊。」

堅持回歸故里

等候多日的烏克蘭民眾懷著回家的渴望與堅定的信念,在漫長的車陣裡,一等就是幾天幾夜,他們甚至不敢有半點鬆懈。「我來到這裡已經等了三晚四天,現在已經第四天了。」一位女性車主回應志工說:「我們都很累,可是等在這排隊我們不能睡著,每40分鐘就會需要往前開一點。」

被問及為何可忍受這麼辛勞的返鄉歷程,車主堅定地說:「堅持要回去是為了我們的城市、我們的故鄉,希望它沒有受到戰爭太多破壞。那是我的家,我想回到我的老家。」被迫離開家鄉的烏克蘭人,都懷抱著回歸故里的心願。

一但戰爭結束,我就想回到烏克蘭,回到我的老家哈爾科夫市。

烏克蘭民眾 斯維特拉娜

返鄉路漫漫,在這樣的情況下,人道救援工作任重道遠。慈濟美國總會執行長曾慈慧表示慈濟所做的工作,就是展開人道救援工作,去幫助烏克蘭人度過難關:「無論他們是要回返烏克蘭,或是選擇暫留在波蘭,我們都會提供急難救助金,會滿足他們的食物需求,協助醫療保健服務,幫助他們解決急迫的生計問題。」

慈濟的人道救援行動,需要更多人愛心相伴,深入了解慈濟在波蘭正在進行的烏克蘭援助工作:

慈濟的人道救援行動,需要更多人愛心相伴,深入了解慈濟在波蘭正在進行的烏克蘭援助工作: