作者/朱澤人、鄭茹菁

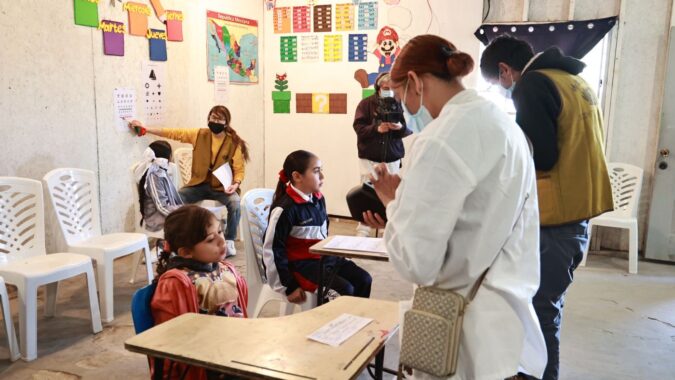

聖馬刁的居民艾伯特(Alberto Franco)因糖尿病而失去視力,他的太太凱蒂(Katy)帶他來義診現場,希望能讓他的疼痛得到控制。攝影/蔡蕙菁

漁夫在黃昏的月光照映之下出發,三三兩兩的漁船停泊在厄瓜多曼塔市(Manta)漁村聖馬刁(San Mateo)海灘,為這個沒落小鎮增添了幾分寂寞的顏色。不遠處的球場飄揚一片慈濟旗海,大人小孩緩緩走向臨時搭起的帳篷:他們聽說華人的針灸可以治療疼痛,於是從晚上八點就來佔位置,深怕錯過。

這是2019年7月15日,上千人湧入慈濟在曼塔市聖馬刁漁村舉辦的第一場義診。

聖馬刁小鎮人口5500人,居民大多從事捕魚行業,收入微薄,所幸靠海可以打漁果腹,勉強維持生計。

聖馬刁只有一家醫院、一間藥局,公家醫院只能看小病,感冒的人就花三到四美元買成藥吃,遇有大病就得搭巴士去村外求醫,每次看病收費20美元,複雜一點的病情又要送到更遠的大城市,等候轉診的時間最快也要兩到三個月。「求醫」對聖馬刁漁民而言,可謂另一場災難。

當地人得知一個佛教團體要來舉辦為期兩天的義診之後,消息不僅傳遍全村,連附近小鎮的人也報名參加、搭乘曼塔市府的巴士前來看診。

有的耆老拄著拐杖或由家人推輪椅前來,還有大批婦女抱著尚在襁褓中的小嬰兒,他們望著慈濟志工詢問:「我們又渴又累,義診什麼時候開始呢?」

渾身病痛的漁夫

今年69歲的漁夫多明哥‧奎卡(Domingo Quagga)打漁50年,直到病痛難忍才卸下「漁夫」的頭銜。在捕魚生涯之中, 他一個人支撐四口之家,每日漁獲平均五美元,有時一無所獲,過著靠天吃飯的日子。

多明哥透露,他以微薄的收入買米,海裡的魚就是恆久不變的菜單。因為長時間把手泡在冰冷的水裡,肩膀扛著沉重的漁具或漁獲,他從頭到腳都在痛,寄望慈濟人醫會的中醫針灸可以一「針」見效,從此改善他的生活品質。

羅利諾‧比羅克雷希斯(Roulino Villocreces)四年前自海上退休,79歲的他帶著一身病痛眺望海洋說:「我喜歡海,海裡的魚養活了一家人!」

羅利諾不是本地人,因為長期失業而搬到聖馬刁,受雇擔任漁夫為船東出海捕魚。每天早上五點工作到下午六點,11個小時只能賺五美元。

漁民一般是清晨四點出海,放餌下漁網,72小時都待在漁船上等待魚上網,有時豐收,有時撈起一片空網,都要看老天爺心情。

39歲的卡洛斯‧柏蘭(Carlos Boilan)正值壯年,卻全身痠痛,他猜測是長期搬運冰塊及漁獲之故。他說:「現在的魚愈游愈遠,出海也愈來愈遠,需要四天時間才能回航,最怕的就是海上遇到災難。」

卡洛斯的哥哥也是漁夫,有一次出海捕到大魚,卻在與大魚搏鬥的過程中,被魚咬下一根手指頭,但因為聖馬刁沒有外科醫師可以進行手術縫合,哥哥就此失去了一根手指。

超過預期的患者

這場義診病患遠超出預期,早上八點,義診入口擠滿了人,當中有不少是老人與幼童,一旦打開大門,所有民眾都會爭相往前推擠,險些釀成意外。

慈濟志工緊急應變,讓老弱婦孺提前在活動九點開始前進場,坐在帳棚下陰涼處休息。

隨著義診開始,志工發現很多病患「亂跑」。由於每名病患只能看一科,有人聽說牙科醫師比較多,患者能夠先安排進入候診區,就聲稱要看牙科,拿到掛號牌便往內科或是中醫直奔。

發現動線混亂之後,義診總協調志工葛濟覺請本地志工一對一,陪同病患到候診區,並且重新規劃入場動線,確保患者不會再跑到非預約的看診科目。

雖然義診團隊所有人都希望盡可能服務所有鄉親,但聽到曼塔市府安排更多輛巴士要送市民來義診,慈濟志工趕緊和市府人員協調,要先確保現場等候的民眾能看診。

到中午時,等候人數逐漸減少,醫師再「加碼」看病患,不到下午兩點已服務超過700人。

沒有避孕觀念

候診的人群之中,超過三成是帶著三、四個孩童的婦女。有的大人到場外買了剝了皮的橙子,或是五顏六色的彩色冰,拿來安撫已經耐不住等待兒童。

究竟為什麼會有那麼多小孩?厄瓜多志工蕊娜‧瑞維拉(Rina Rivera)說,這不單是貧窮問題,而是沒有節育和避孕的觀念,當地青少年14、15歲就發生性行為,再加上當地男人認為,同時擁有三、四位女朋友才是有男子氣概,當女朋友們分別誕生子女,男人得拚了命打工養好幾個家、好幾個小孩,成為貧窮惡性循環的原因。

30歲的瑪莉亞‧羅佩茲‧盧卡(Maria Lopez Luca)從來沒結過婚,有三歲、六歲和九歲的三個孩子,收入全靠已經分居的伴侶提供微薄生活費。由於無法負擔電費,家裡沒電,也無保險看醫生,孩子更是有一餐沒一餐。

如果不是慈濟來義診,我找不到任何機會看醫生。

厄瓜多聖馬刁鎮居民 瑪莉亞

來自南加州的手語志工張慧琦看到全場上百名病童,在氣氛帶動環節休息時段,跑到會場角落偷偷哭泣。她表示,很多孩童雙眼無神,瘦弱的小手沒有任何玩具,只能抓著母親的乳房吸吮。會場還有許多年輕小媽媽詢問,能否提供奶粉,讓飢餓的孩子能飽餐一頓。

張慧琦難過地說:「我看到一個媽媽才20多歲,卻有四個孩子,如果家裡是靠捕魚維生,不知要怎麼吃得飽?」

張慧琦說,許多患者營養失衡,渾身病痛。有一名母親就請求她留在聖馬刁,因為慈濟志工看起來都很健康,不像村民大多病懨懨,需要有人教導他們如何保持健康。

「我回答她,我很健康是因茹素,這名母親還很詫異問,吃花椰菜嗎?怎麼可能有人會吃這麼難以下嚥的東西?」張慧琦表示,當地須加緊提升教育、推廣蔬食,才有希望能扭轉居民的人生。

護士學生馳援

在曼塔市社區領袖邀請下,當地醫護培訓計畫「Yo también」共有11名護士學生,前來支援慈濟義診。學生活動召集人伯妮絲‧德爾加多(Berenice Delgado)曾於2016年4月厄瓜多強震之後,參加慈濟的「以工代賑」計畫,感受到慈濟志工真誠的付出,此次大力邀請同學一起加入義診。

伯妮絲指出,聖馬刁需要專科醫師,尤其是眼科。當地人必須到外地去找眼科醫師,或者花大錢請醫師到府看診,配一副眼鏡得花100美元,這些花銷是每天才賺四、五元的漁夫根本負擔不起的。

另外,當地也極需物理治療師。護佐艾莉娜‧貝里茲(Elena Veliz)說明漁民生活常見的職業傷害,因為海水很冷、漁獲又重,海上作業時間超長,每磅漁獲只能賣兩元。長期下來,每個漁夫的筋腱肌肉都損傷得很厲害。

希望人醫會的中醫師能再回來聖馬刁,而且是經常回來。

厄瓜多當地護士志工 喬瑟琳

義診服務破千人

面對上千名患者,15名醫師與21名助理卯足了勁看診。中醫師廖明煌表示,為了盡可能治療所有來看診的人,他發揮在墨西哥與海地義診練就的功力,同時治療15名病患。他說明:「中醫師一定要練就好幾把刷子,隨機應變治療模式。當這麼多人在等候、場地又不夠大,就不能讓患者躺病床,要改用深層、淺層扎針技術治療。」

義診場地往往條件不佳,聖馬刁漁村的海沙挾帶山坡地塵土,讓大量的風沙隨海風席捲會場,所有醫療器材不到一小時便會被一層沙覆蓋。中醫師韓丹因為空氣品質太差,喉嚨發不出聲音,抱病看診,當她發現病人數大大超出預期,立刻打起精神為病人針灸治療。

厄瓜多是韓丹第一次參加海外義診,全程是流不完的眼淚,當慈濟美國醫療基金會執行長葛濟捨解說天使與菩薩時,她哭了;當看到慈濟人忙進忙出的身影時,她又哭了;聽葛濟覺說厄瓜多的點點滴滴之時,她更是哭到不行。她發願每年一次參加海外義診,延續一次又一次的感動。

慈濟有真正的愛,你們讓居民的生活品質變得更好。

曼塔市長 奧古斯汀‧印德立阿格(Agustín Intriago)

聖馬刁鎮84歲婦人馬賽德斯‧安德里亞(Mercedes Andrea)家境清貧,丈夫去年過世後,處境更是雪上加霜,但她仍然向身旁親友借錢投竹筒。她抱著慈濟志工落淚:「慈濟人做到其他人無法辦到的,大老遠跑到聖馬刁,全部都是自掏腰包,而且不求任何回報,我過去從沒見過這麼有愛心的一群人。」

馬賽德斯表示自己很想幫助人,雖然行動不便無法加入志工行列,但她至少還可以捐款。她堅定地說:「相信上帝會給我錢,讓我更有能力來捐給需要的人。」

此日中醫服務267人、西醫有696人、牙醫有143人、衛教有422人,另有68人剪髮與671人領藥,總共嘉惠1145人。

慈濟志工葛濟覺說:「從墨西哥到厄瓜多,在我參加過的30多場義診中,這是人數最多的一次」。他表示,感恩所有醫護人員不怕累、不怕熱、不怕曬,還有慈濟志工全力配合。

葛濟覺指出:「大家只有一念心,就是讓所有來看診的病患滿意回家,我們才能完成看似不可能的任務。」