作者 /刘又榕

越来越多福建新移民,在慈济找到心灵的寄托,当慈济在布碌仑进行食物发放,他们就会负责连络需要领取的家庭,也为发放志工准备午餐,相当热衷。摄影/刘又榕

“像我这样子(房子) 1800左右,两个大(房间)一个小房间,然后出租别人(一间),压力没有这么大。”福州新移民王兰英站在空间不大的厨房里忙着蒸煮,一步之遥的小餐桌上放着一个已经扒开叶子的福州粽,热腾腾的香气四溢,儿子拿着叉子大快朵颐,眼睛则是盯着iPad,边吃边上网课。

两三房的小公寓,几个家庭分租,窄小的厨房还得让孩子上网课,这是许多像王兰英的福建新移民,典型的生活写照。这些年轻夫妻为了下一代移民美国,又要奉养住在中国大陆的老父母,忍受着异乡生活的辛苦:“男人出去外州打工,一个星期回来一次,我们这些妈妈主要就是照顾小孩⋯⋯我们出来的时候都不会英文,真的好累,不是说打工累,是语言不会,沟通比较累一点。”

十多年来,中国大陆的福建移民愈来愈多,他们选择纽约布鲁克林为新聚集地,熟悉的商店与同样来自福建的乡亲,至少让移民生活多些安全感。不大的街道,挤满了热络的人潮,耳朵听到的,是熟悉的语言。同样也是福建的新移民任敏,自在地走在布鲁克林的唐人街上:“到处都是小吃店、工作介绍所、服装店、各种饮食小店,都聚在一起,特别是在这条八大道40街到60街之间,路上看到都是我们福州人的脸。”

任敏也是福建新移民,一家五口十多年前移民美国,她与兰英年龄相仿,经常相约买菜,聊聊孩子与家庭,生活上相互鼓励支持:“小英(兰英)我是在慈济认识的,跟她接触很好,她是一个很棒的人!”这天,感情好似姐妹淘的两人相约前往慈济位于布鲁克林的联络点:“我们还要做一点事情。”

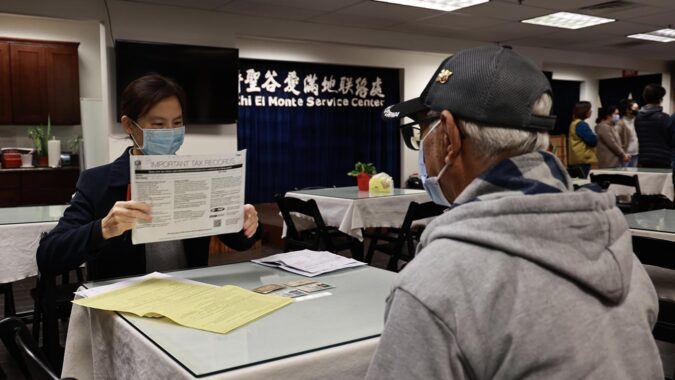

因应疫情爆发,去年七月,慈济布鲁克林联络点开始每月一次蔬果发放,也因此让社区更多人认识慈济,而蔬果发放日前一天,王蓝英和任敏都会负责和领取者联系,让食物数量能准确不浪费。

“现在这个社区70%都是福州的朋友,他们就是从来领食物,看到我们在这边,之后也愿意来帮忙。“布鲁克林慈济志工雷佩玲与先生林凯星,都是70年代移民布鲁克林的广东人,近几年大量福州家庭移入,虽然背景文化不同,但两夫妻的好人缘,接引了许多福州志工,而在发放开始前,一定会让新加入的志工们了解慈济的发放文化。

“我们发放给人家,要双手合十90度鞠躬,为什么要这样呢?感恩他们给我们机会来付出⋯⋯”雷佩玲对着志工做示范,说到这些新生力军,语气中充满了希望和力量:“他们很热心、很善良,比较单纯。在慢慢聊天之后,因缘好的,就鼓励他们多出来(协助发放)。”

王兰英与任敏,是从布鲁克林人文班的爱心妈妈开始。

我儿子学到礼貌,我女儿也懂得尊重人、帮助别人,所以说再怎么忙,工作得多晚,我都会来,在慈济里面做点事情。

慈济志工 王兰英

当自己与孩子因为慈济而越来越好,两人也逐渐把慈济成为生活的重心。

来慈济快六年,觉得在这里面最重要是心灵上有寄托,生活比以前更开心更自在,没有以前这么烦躁。

慈济志工 任敏

布鲁克林的蔬果发放,对这群华裔新移民来说,不仅能补助生活的支出,更是移民路上的心灵补给站。

诚挚邀您一同护持慈济纽约分会,让慈善、医疗、教育、人文、急难救助等项目,在大纽约地区、康乃狄克州、马萨诸塞州、新罕布夏州、缅因州、佛蒙特州、罗德岛推行实践。